잡지 이야기

1972년에 창간된 《월간 새마을》에 수록되었던

기사들 가운데 오늘날 돌아볼 만한 가치가 있는

유의미한 기사들을 재조명합니다.

기사들 가운데 오늘날 돌아볼 만한 가치가 있는

유의미한 기사들을 재조명합니다.

잡지 이야기

![[월간 새마을 1973년 제10호] 근대사의 슬픔을 딛고 일어선 영도](/file/contentApi.titleImg/50.png)

새마을가꾸기 사업으로 식민지배와 전쟁의 상처를 씻어낸 부산 영도 주민들

한국 근대사의 상처를 간직한 영도

비로소 슬픔을 떨쳐내다

대한해협이 훤히 내려다보이는 기암괴석의 태종대, 국내의 유일한 도개교 영도다리. 이 두 곳은 부산 영도가 자랑하는 관광명소입니다. 그러나 과거 한때는 ‘자살바위’, ‘자살다리’라고 불리기도 했지요. 1930년대 일본이 영도다리를 건설하는 과정에서 공사에 동원되었던 수많은 조선인들이 희생되었고, 일제의 수탈을 견디지 못했던 서민들이 영도다리와 태종대 절벽에서 몸을 던졌기 때문입니다.

1950年

부산의 인구는 폭발적으로 늘어났습니다. 전쟁을 피해 남쪽으로 내려왔던 피난민들이 부산에 정착하면서 그리된 것이지요. 집도 절도 없이 떠밀려온 피난민들이 산비탈에 피난처를 짓게 되면서 판자촌이 형성됩니다. 영도구 봉래산 산기슭의 청학동도 그중 한 곳이었지요. 이곳에 거주했던 131세대의 주민 700여 명은 1970년까지 상하수도 시설도 갖추지 못한 채 위생과는 거리가 먼 환경에서 살고 있었습니다.

청소차 한 대도 진입하기 어려운 열악한 환경이었습니다.

조경 사업에 참여하고 있는 영도 주민들(새마을 화보, 1973년)

그러던 중 전국적인 새마을운동의 확산과 함께 1971년 영도구민 새마을촉진대회가 개최되는데요. 이때 14개 동에 새마을지도자가 위촉되면서 본격적인 새마을가꾸기 사업이 시작됩니다. 삶의 여건을 개선하고자 했던 피난민과 토착민은 강한 단결심을 발휘하여 좁은 골목을 넓히고 수풀과 돌을 제거하여 거친 도로를 포장합니다. 그제야 영도구 판자촌에도 자동차와 청소차가 드나들 수 있게 되었습니다.

그늘진 60년 역사에 종지부를 찍다

봉래동에 운집해 있던 윤락업소 또한 한국 근대사의 쓰라린 상처입니다. 이곳은 60년 가까이 동네의 그늘진 공간으로 자리하게 됩니다. 그러나 봉래동이 새마을가꾸기 사업의 정화지역으로 선정되면서 주민들은 윤락업소와 종사자들을 설득하기 시작했습니다. 강제로 내쫓기보다는 오랜 대화를 통해 여성들을 집으로 돌려보내거나 새로운 일자리를 찾아주었습니다. 이로써 이 윤락가는 60년 역사에 종지부를 찍게 되었습니다.

14만 명의 주민,

태종대를 부산 최고의 관광지로 가꾸다.

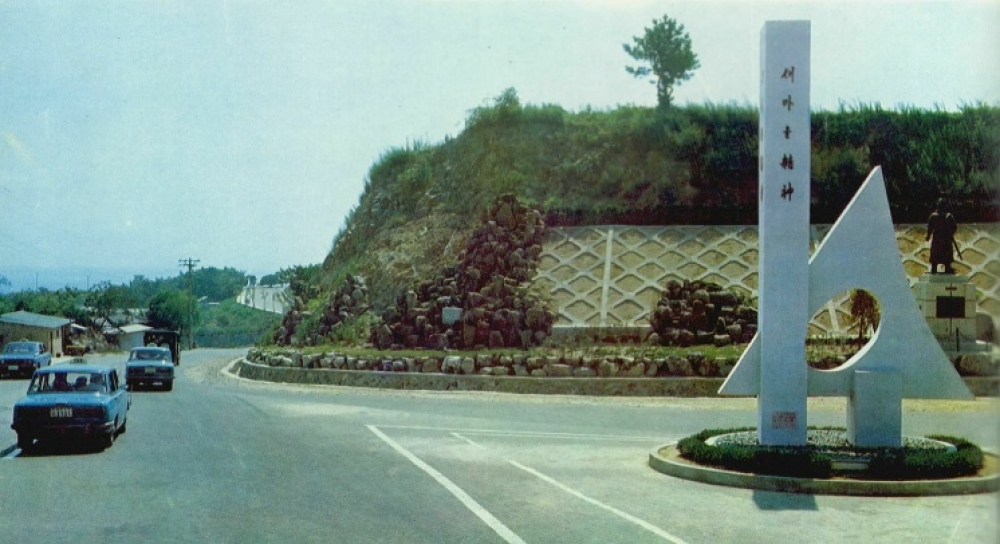

부산 영도구 태종로(새마을 화보, 1973년)

환상적인 해안절경을 자랑하는 태종대는 영도의 명물일 뿐만 아니라 전국적으로도 유명한 관광명소입니다. 그런 태종대의 아름다움을 가꾸고 지키는 것이야말로 빼놓을 수 없는 새마을사업이었지요. 영도구민들은 태종대 해안도로 4킬로미터 구간을 정비하는 대대적인 작업을 직접 해냈습니다.

배수구를 내고 자연석을 옮기는 일은 물론이거니와, 산기슭 사면에 석축을 쌓고 꽃나무를 식재하는 일까지 주민들의 손끝에서 이루어졌습니다. 또한 해안가 쪽의 좁은 급커브 지점의 노폭을 넓혀 차도를 확보했고, 방치되어 있던 낭떠러지도 안전하게 정비하였습니다. 이 모든 과정은 14만 명 주민의 손으로 일궈낸 것으로, 1972년과 1973년에 걸쳐 하루 평균 5000~6000명이 참여한 셈이 됩니다. 여기에 사용된 석축용 돌만 해도 80만 개, 자연석은 25만 개나 되었지요. 위험하고 험난한 작업이었지만 단 한 명의 희생자도 발생하지 않았습니다.

이제 가난하고 어두웠던 영도의 모습은 찾아볼 수 없습니다. 1970년대 새마을가꾸기 사업을 거친 이후 청학동에는 아파트가 들어섰고, 영도다리는 하루에 한 번씩 도개되는 볼거리 제공으로 여행자들을 불러 모으고 있으며, 태종대는 다채로운 관광 유원지로 거듭났습니다.