잡지 이야기

1972년에 창간된 《월간 새마을》에 수록되었던

기사들 가운데 오늘날 돌아볼 만한 가치가 있는

유의미한 기사들을 재조명합니다.

기사들 가운데 오늘날 돌아볼 만한 가치가 있는

유의미한 기사들을 재조명합니다.

잡지 이야기

![[월간 새마을 1973년 제9호] 시대마다 달랐던 ‘귀농’의 역사](/file/contentApi.titleImg/220.png)

황무지를 부자마을로 일군 충북 진천군 덕산면 화산리 귀농마을 이야기

14년 전만 해도 늑대마을이라 해서

사람이 살 수 없는 황무지였습니다.

최근 농어촌으로 귀농 귀어하는 도시인들을 많이 볼 수 있지요. 2017년을 기준으로 농어촌에 정착한 인구가 벌써 50만 명을 웃돌고 있다고 합니다. 그런데 1960년대 초반에 이미 귀농에 성공한 마을이 있다고 하는데요. 바로 충북 진천군 덕산면 화산리입니다. 1961년 50여 가구가 서울 생활을 정리하고 농촌에 정착하였다고 하여 ‘귀농마을’이라 불립니다.

이곳은 원래 ‘늑대골’이라 불리던, 사람이 살 수 없는 황무지 야산이었습니다. 호미자루 한번 쥐어본 적 없던 도시 사람들은 삽과 괭이에 의지하여 맨몸으로 땅을 개간하기 시작했습니다. 그때나 지금이나 농촌에 뿌리 내리는 게 여간 쉽지 않은 일이어서 중도포기하고 도시로 돌아간 경우도 비일비재했습니다. 하지만 화산리 사람들은 10년 동안 숱한 시행착오 속에 이를 악물었습니다.

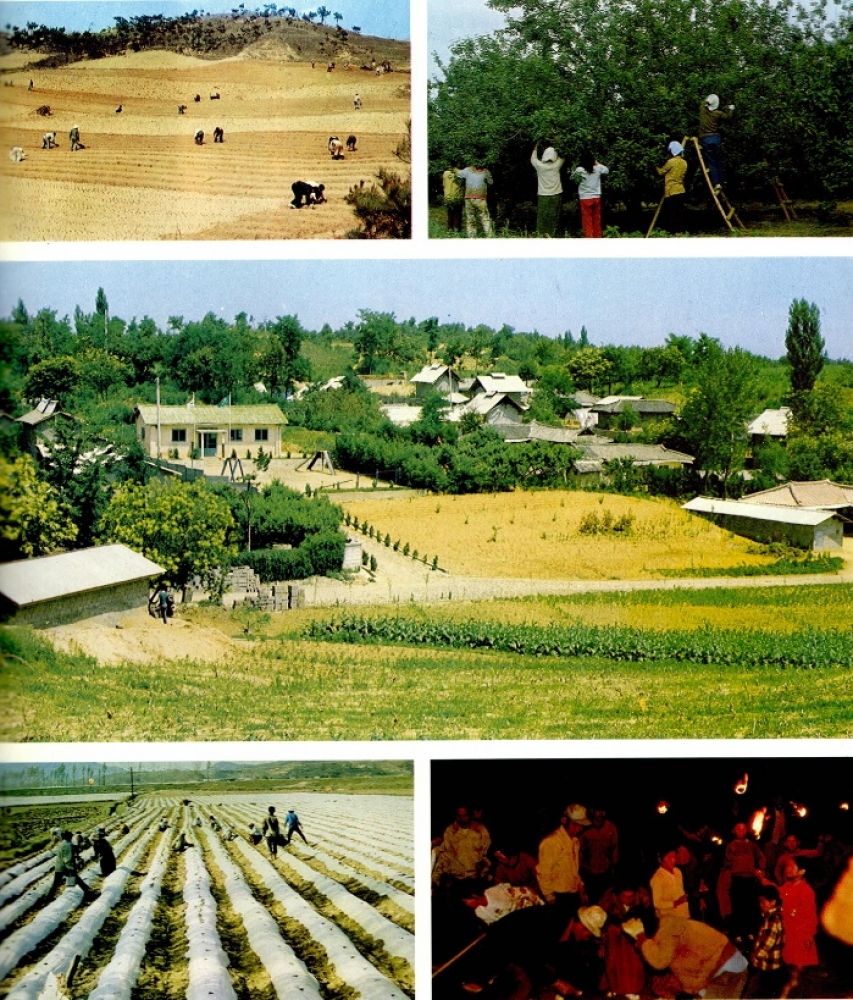

그 결과 30만 평의 황무지를 농지로 바꿔놓았고, 임시거처였던 군용 천막들을 큼직한 기와집들로 바꿔놓았습니다. 그뿐이 아닙니다. 넓은 과수원과 뽕나무밭, 비닐하우스 연초 재배와 한우 사육으로 안정적인 소득을 올리는 자립마을을 이루었습니다.

귀농 정착민 7,000여 명에 대한 환송식이 거행됐습니다

화산리 귀농마을의 탄생 배경에는 국가의 정책이 있었습니다. 1961년 당시 국가 최고 통치의결기구였던 국가재건최고회의는 도시 실업자를 구제하고 황무지를 개간하는 사업의 일환으로 귀농 정책을 펼쳤습니다. 전국적으로 1,300여 세대의 귀농 가구를 모집, 24개 지역에 토지를 분양하고 간척 노임을 제공했던 것입니다.

화산리에 내려온 300여 명은 정부로부터 분양받은 땅을 공동으로 개간했고, 이듬해부터는 가구당 6,000평씩 땅을 분배받아 모를 심고 씨를 뿌렸습니다. 처음에는 소출량이 적어 이웃마을로 품팔이를 다니기도 했지만 점차 다양한 작물 기술에 도전하고 기술도 익힌 끝에 이웃마을의 품을 살 만큼 소득 안정을 얻었습니다.

화산리 귀농마을(월간 새마을 1973년 9월)

어느 시대에나 있었던 귀농자들,

그러나 시대에 따라 의미도 대상도 달랐습니다

지금으로 보면 산업화가 막 시작되던 1960년대 초반에 귀농을 선택한 이들이 있었다는 사실이 사뭇 놀랍습니다. 하지만 귀농은 훨씬 이전, 조선시대에도 일어나고 있었습니다. 물론 당시의 귀농이란 오늘날과는 의미가 달랐습니다. ‘돌아가 농사짓게 한다’는 뜻으로, 토목공사나 군사훈련 등에 동원되었던 농부들을 일시적으로 고향에 돌려보낸다는 뜻으로 쓰였지요.

하물며 ‘귀농정송(歸農停訟)’이라는 정책까지 있었답니다. 바쁜 농사철이 되면 소송 중인 농민일지라도 일단 소송을 중단하고 집으로 돌려보냈던 것이죠. 농자천하지대본(農者天下之大本)의 시대였기에 가능했던 일입니다.

화산리 귀농마을(월간 새마을 1973년 9월)

일제강점기의 귀농은 일제의 수탈과 탄압에 대항하는 ‘운동’이었습니다. 민족의 역량을 높이기 위해 지식인 계층들이 농촌으로 들어가 벌인 농민 계몽활동의 일환입니다. 심훈의 소설 『상록수』에 등장하는 ‘채영신’과 ‘박동혁’이라는 인물은 그 당시 활동했던 실존 인물을 모델로 한 것입니다.

오늘날 우리가 생각하는 ‘귀농’은 1960년대부터 형성된 것이라 할 수 있습니다. 화산리 귀농마을이 바로 그러한 사례지요. 그리고 새마을지도자 교육, 소득증대 사업, 환경개선 사업은 ‘서울촌놈’들의 정착을 지원한 배후였습니다.